Il Baretto sfida il freddo e l’umidità invernale trovando rifugio e delizia nel giardino segreto della Fondazione Sozzani per visitare l’esposizione “Masahisa Fukase, Private Scenes”. È la prima mostra retrospettiva italiana dedicata al fotografo giapponese, a cura di Foam Fotografiemuseum di Amsterdam in collaborazione con Tomo Kosuga direttore di Masahisa Fukase Archives.

L’esibizione, presentata per la prima volta nel 2018 al FOAM Fotografienmuseum di Amsterdam, è un contenitore esaustivo della produzione pubblica e privata delle opere dell’artista, sviluppata da un punto di vista cronologico e tematico grazie alla possibilità di accedere agli archivi dell’autore resa possibile solo dopo la morte, avvenuta nel 2012 (vent’anni dopo che, nel 1992, Fukase ubriaco cadde dalle scale di un bar a Tokyo rimanendo in coma fino alla sua morte).

Di Fukase il Baretto si era già occupato, scrivendo di Ravens (1975-1985), opera presente in questa esposizione, il capolavoro malinconico e struggente pubblicato nel 1986, le cui foto raccontano i ritorni alla natia Hokkaido, nel paese dei genitori, dopo la separazione dalla moglie e musa Yoko. Corvi neri, paesaggi nebbiosi, “commuters things” di lirica cupezza, incipit del passaggio alla depressione e all’alcolismo. Esiste anche un versione a colori in formato Polaroid pubblicata nel 1985 con il titolo di “Ravens Scenes”.

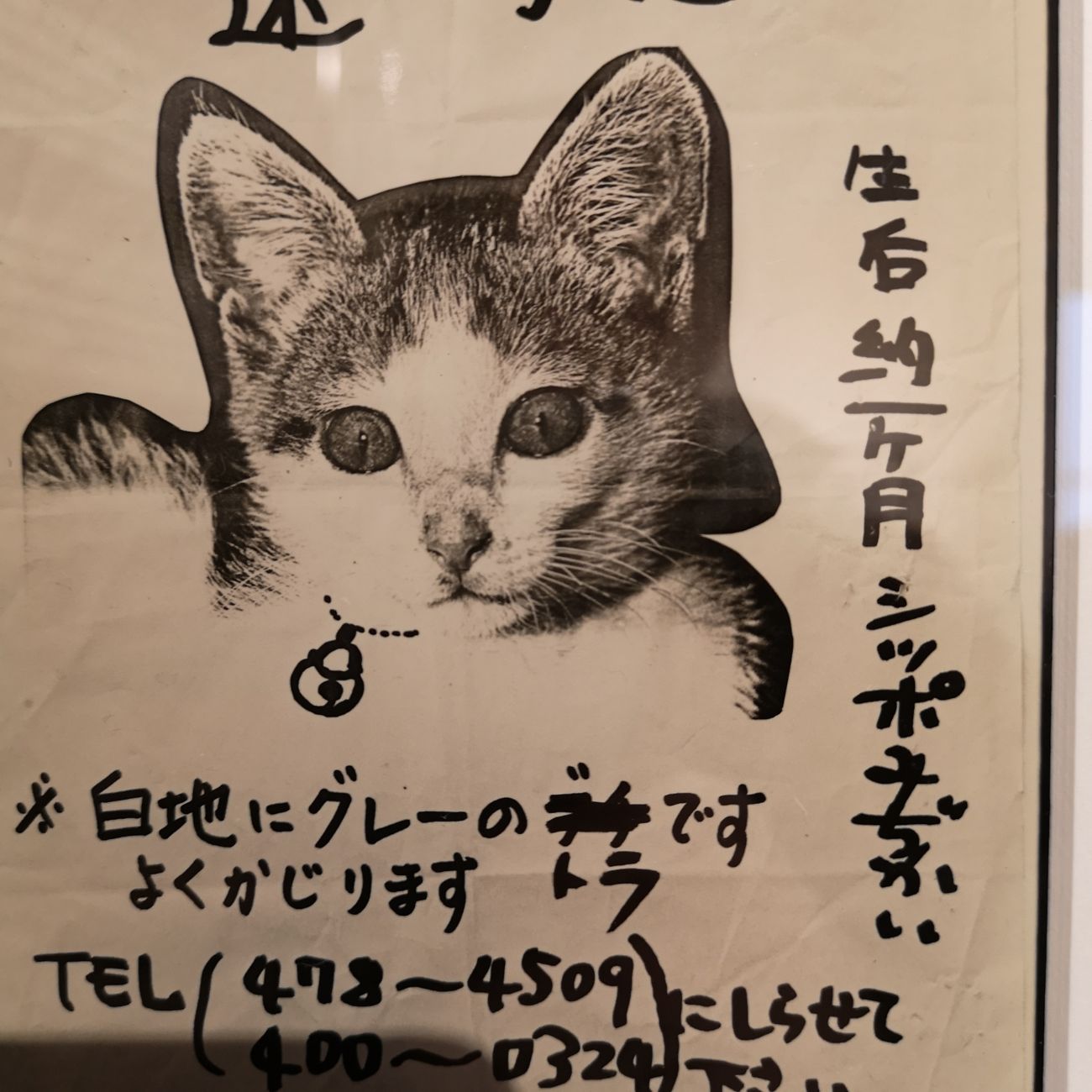

Salite le scale della Fondazione, la piccola sala alla fine della prima rampa accoglie il visitatore con le visioni di “Sasuke” (1977 -1978), cioè il gatto dell’artista, nuova musa dopo la separazione dalla moglie. Occhi attraverso i quali esplora la realtà: «Non avevo alcun interesse a fotografare gatti belli e carini; volevo piuttosto scattare foto disarmanti di gatti nei cui occhi si rifletteva la mia immagine: ecco perché ritengo questa serie un autoritratto mascherato». Il nome deriva dal personaggio di un fumetto ninja, le fotografie vengono pubblicate in tre libri: “Sasuke!! My dear Cat” (1978), “Viva! Sasuke” (1978), “Strawhat Cat” (1979), esposti in bacheca assieme a una camera utilizzata e a un testo scritto di pugno dell’artista.

Sulle pareti una pioggia di provini di autoritratti dell’autore, un Fukase tardivo che cerca nervosamente nella propria immagine un’identità perduta: «Negli ultimi tre anni ho incluso me stesso in tutte le fotografie che ho scattato. Non le ho immaginate come autoritratti; il mio interesse stava nelle relazione, o nel senso di distanza, tra me i fenomeni che stavo ritraendo» (Contact Sheet, 1990 – 1992).

Tutto qui? Si domanda il Baretto. La stanza è piccola e perfetta per la rappresentazione di scene private, e il tutto è già notevole. Timidamente sale le scale passando per la libreria verso il corridoio della sala espositiva principale. L’ampio spazio installato diviso in moduli che definiscono le tematiche non lascia dubbi sulla qualità e la quantità del materiale esposto.

Appaiono accanto al titolo della mostra due Polaroid 50 x 60 create per pubblicizzare una grande macchina Polaroid alta 1,5 metri dal peso di 90 chili (A Game, 1983). Sono ritratti di se stesso, del gatto Sasuke, di una modella per strada, arricchiti con puntine e fili, poi rifotografati. Verranno pubblicati sulla rivista giapponese Camera Mainichi: «È stata un’idea un po’ azzardata: sembrava portare alla luce un’inclinazione un po sadomasochista».

Girato l’angolo, il secondo modulo lascia spazio a “Ravens”, il capolavoro, il lato oscuro: visioni liriche di dissoluzione, bianco nero intenso, figure come ombre e presagi nefasti. Pubblicato nel 1986, viene definito nel 2010 dal British Journal of Photography come il miglior libro fotografico degli ultimi 25 anni.

Fukase da Tokyo si rifugia nel paese dei genitori, riprende a lavorare al lungo progetto sulle proprie radici, esposto con il nome di “Family” (1971 – 1989). Progetto realizzato con una camera “grande formato” già posseduta dal padre, fotografo proprietario dello studio fotografico del villaggio. Sono ritratti in posa che riuniscono i familiari: il padre il fratello, la sorella, la madre, la stessa Yoko, successivamente sostituita da una modella seminuda; ritratti in bianco e nero, gravi e ironici allo stesso tempo. «Una parodia di me stesso, il direttore fallito dello studio Fukase, terza generazione».

Segue la drammatica rappresentazione di “Memories of Father” (1971 – 1987): il tempo che passa rimpicciolisce le persone, le rende fragili come fogli di carta da portare e da spostare. La figura del padre, saldo nelle prime immagini e l’osservazione del suo lento decadimento sino alla morte, alle ultime immagini in cui appare gracile, sorretto tra le braccia dell’artista.

«Si dice che tutto ciò che vive deve morire, ma mi rende piuttosto emotivo pensare per mio padre il destino che mi attende in un lontano futuro. Tutta la mia famiglia, la cui immagine vedo invertita attraverso la lente smerigliata della macchina fotografica, un giorno morirà. Questo apparecchio riflette e congela le loro immagini, ma in realtà è uno strumento che registra la morte».

L’ultimo modulo è la stanza dove vengono rappresentate le immagini di “Private Scenes”, in cui viene riproposta l’esposizione realizzata nel 1992 al Ginza Nikon Salon di Tokyo.

Quattro progetti diversi. “Private Scenes” (1990 – 1991): passaggi psicogeografici nella complessità metropolitana della capitale giapponese, ritratti dell’autore, accompagnati da scene di vita urbana, dipinti e colorati dall’artista. “Hibi” (1990 – 1992): fotografie dei marciapiedi di Tokyo, crepe e grumi metafora del tempo, epidermide della città segnata a cui Fukase aggiunge impronte e iniziali. “Berobero” (1991): tracce dei passaggi e delle goliardie notturne urbane con i suoi compagni d’arte Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki e Ischiuki Miyako. Ritratti, lingua su lingua, colorati e segnati in un circuito giocoso e allegro. “Bukubuku” (1991), traduzione di “gorgoglio”: una sequenza di 119 ritratti dell’autore ormai sessantenne nella vasca da bagno, l’acqua come un elemento primordiale che confonde i confini del volto, stravolgendo le espressioni, un gioco archetipo, un desiderio di ritorno dal liquido in cui si è stati generati. “Shikei”, la parola giapponese per Private Scenes, è un sinonimo di “pena di morte”: tre mesi dopo l’esposizione, l’autore perderà coscienza per vent’anni, fino alla morte.

L’esposizione vi aspetta in corso Como a Milano fino al 31 marzo; il Baretto consiglia la visione.

Scrivi un commento