Hopper meditations è una serie di fotografie prodotte tra il 2012 e il 2013 dal fotografo Richard Tuschman, che ricostruisce le atmosfere dei quadri del pittore Edward Hopper. Il processo di produzione comprende l’utilizzo di diorami, cioè di ricostruzioni in miniatura di ambienti derivati dai quadri, successivamente fotografati e poi montati in digitale con le foto degli attori, scattate a parte.

Il progetto, in sé, è evidentemente celebrativo, dato che il soggetto c’è già ed è stato già completamente recepito nel suo tempo e nelle influenze (tra qui questa stessa). Posto che una ricostruzione o rifacimento è cosa assai diversa da una decostruzione che ne sposti senso e pertinenza, come in Jeff Wall/Manet o in Tom Hunter/Vermeer: quale significato ulteriore, che non sia meramente estetizzante, cioè kitsch, si può attribuire a un rifacimento fotografico piuttosto pedissequo di un famoso quadro?

L’unico significato ulteriore che viene in mente potrebbe essere quello di innescare una riflessione metafotografica sulla differenza tra pittura e fotografia, che qui quasi si annullano, ed è probabilmente in quel quasi che sta il punto interessante: nella distanza cioè tra un segno consolidato come la pittura e uno precario e fluttuante, sempre in bilico tra indicalità e iconicità, come la fotografia.

Originale pittorico e sua copia fotografica: singolare situazione lessicale, dato che il quadro in apparenza sarebbe una copia di un’immagine mentale o di un oggetto, mentre la foto ne sarebbe la traccia fotonica, l’impronta effettuale. Tra le due opere, in apparenza simili e in realtà diversissime, tutto il pathos si sposta.

Mentre i quadri di Hopper erano, nel suo tempo e nella ricezione dei suoi contemporanei, decisamente antiestetici, cioè cercavano spesso, in maniera chiara e consapevole, situazioni marginali, antipoetiche, antieroiche, dimesse, banali, quotidiane quando non volutamente brutte e sgraziate al limite della disperazione elevandole a rappresentanti di una condizione umana (operazione che si voleva di chiara rottura sia con i canoni del bello tradizionale che con buona parte delle avanguardie del tempo, rigidamente schierate a difesa dell’anti-rappresentativo), l’operazione di Tuschman è quanto di più estetizzante e aspirazionale si possa immaginare: le foto sono meravigliosamente curate, illuminate, dettagliate, sono sontuose e conturbanti per la loro voluttuosa bellezza. Il transito da Hopper a Tuschman è quello da disperazione a malinconia fotogenica, da crudezza quasi espressionista ad atmosfere patinate di sfumata “poesia”, da isolamento a solitudine elettiva, da pasta del colore a sfocato suggestivo, da disadorno a vintage, da sgraziato a fotomodella.

Un tipo di bellezza che non è in alcun modo in rottura con il tempo in cui queste foto appaiono, anzi ne accarezza tutti i cliché e gli stilemi, presentandosi quasi come un monumento del “buon gusto” contemporaneo (per non dire del conformismo estetico contemporaneo). Resta la dif-ferenza selvaggia della fotografia a salvare l’opera, si direbbe quasi controvoglia rispetto ai desideri dell’autore: quei corpi sono corpi di persone che, come testimonia l’arché della fotografia, sono effettivamente stati lì, anche se come attori, e nel loro essere stati lì e non esserci più si sono consegnati al tempo e alla sua opera di consumazione inesorabile e di oblio, che proprio l’epifania istantanea della fotografia (che compare in metafora, in forma di “pura luce”, in molti quadri di Hopper) segnala e in qualche modo salva.

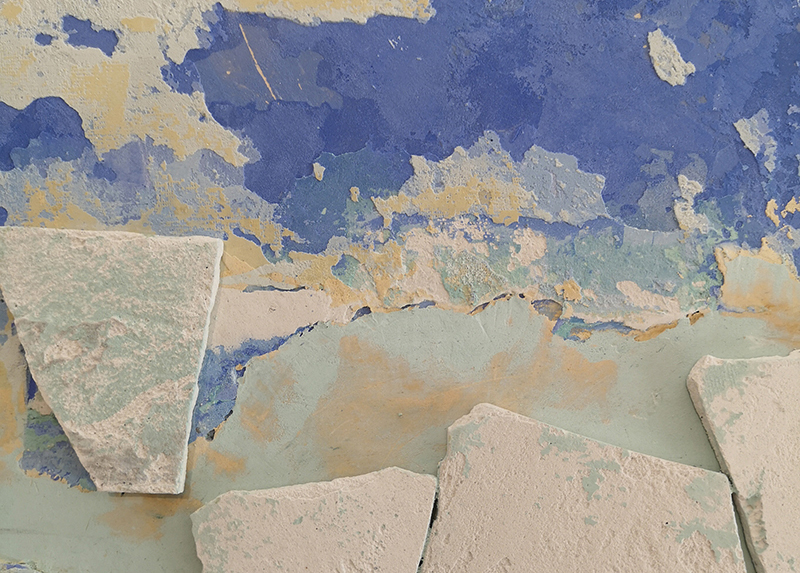

Ecco che il farsi stesso della fotografia recupera forse una somiglianza, a mutate condizioni, tra l’operazione contemporanea e l’ispirazione del celebre pittore. È grazie alla fotografia che possiamo immaginare quella carne perfetta, quegli ambienti minuziosi e delicati, disfarsi sotto l’attacco del tempo, come i frutti abbandonati e rapidamente putrefatti nelle sequenza velocizzate de Lo zoo di Venere.

Scrivi un commento